今天來聊聊,國家最近推出的一項新政策——“新消費試點”。

從今年3月“提振消費專項行動”出臺,到8月“釋放體育消費潛力”的文件落地,再到9月底財政部、商務部聯合發布的“新消費試點”政策(財建〔2025〕341號)——國家層面推動體育消費的決心,可以說是層層加碼、步步清晰。

作為一家在體育行業扎根近十年的企業,我們暢森體育也在這波政策浪潮中,看到了行業未來的方向。

今天,我們就從體育行業的角度出發,聊聊這份文件到底在說什么,體育行業的機會又藏在哪里。

01 體育不是“孤島”,而是融合的橋梁

過去,體育好像總是被圈在固定的“地盤”里——健身房、體育場、訓練館。我們做場館建設的,也常常盯著專業場地不放。

但這次政策反復強調一個詞:“商旅文體健融合”。

什么意思?體育不再只是“鍛煉身體”,而是要和旅游、文化、商業、健康等等場景打通,變成一種生活方式。

文件里提到,支持賽事“進街區、進景區”,鼓勵體育服務走進社區、商圈。

這意味著什么?意味著體育的“場域”在擴大——以前你可能只在體育館里打球,未來,你可能在商圈里參加一場街頭籃球賽,在景區里跑一場山地馬拉松,在社區里接受專業的健身指導。

對我們來說,這不僅是消費場景的變化,更是對體育設施提出新要求:

地板不能只滿足于“專業”,還要適應多元場景;場館不能只服務訓練,還要能快速轉換功能,承接演出、展覽、市集。

比如我們參與過的成都高新區體育中心,在設計初期就考慮了“全民健身+賽事+活動”的復合需求,地板系統既要減震防傷,也要耐用美觀。

暢森案例 | 成都高新區體育中心

暢森案例 | 成都高新區體育中心

再比如香港紅磡體育館的改造,用了可拆卸地板系統,白天打球、晚上開演唱會,一場地多用——這不正是政策鼓勵的“融合”嗎?

暢森案例 | 香港紅磡體育館

體育,正在從“專業項目”變成“生活基建”。

02 政策不只是“發錢”,更是“發工具”

很多人一聽說“中央財政最高補貼4億元/城”,眼睛就亮了。錢固然重要,但文件里藏著的“工具箱”,可能更值得細讀。

比如“首發經濟”——運動潮牌、智能裝備可以通過首店、首展,快速打響品牌;

比如“數字賦能”——AI定制訓練方案、元宇宙賽事體驗,不再是科幻片里的情節;

再比如“IP聯動”——國潮、非遺都能成為體育產品的文化內核。

這些工具,本質上是在鼓勵我們做兩件事:一是創新,二是跨界。

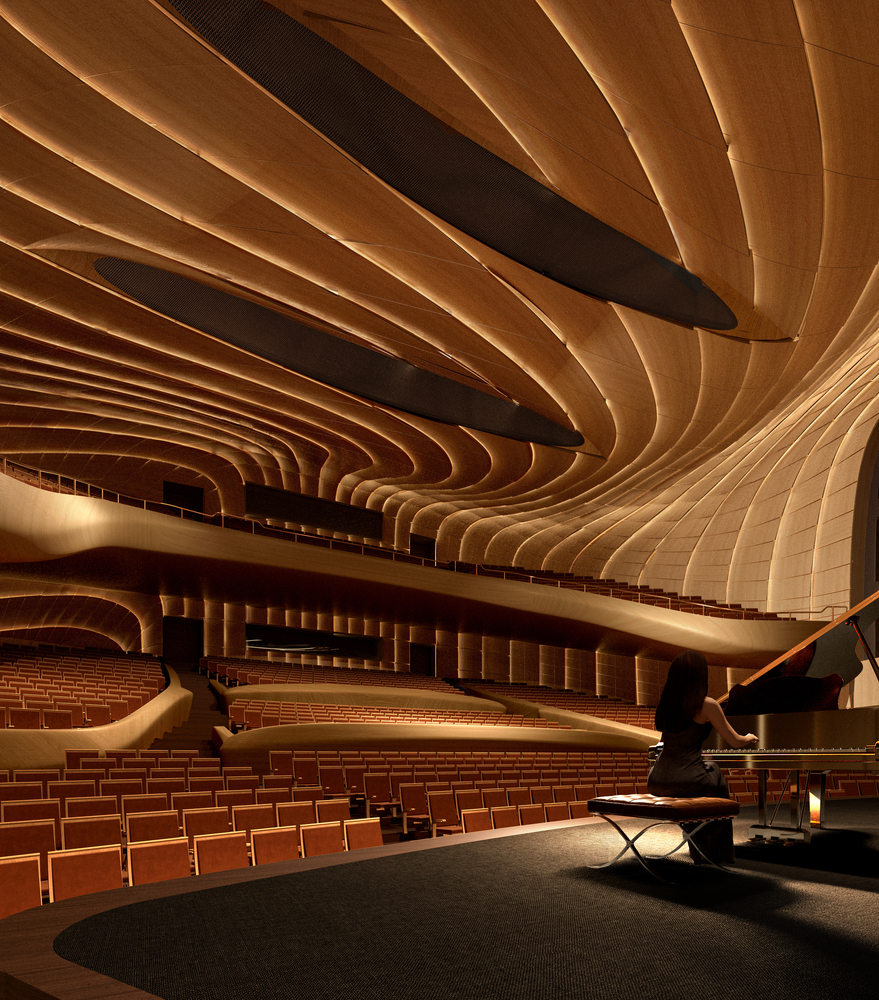

我們之前參與安吉兩山文化藝術中心的項目時,就深刻體會到——體育設施不再只是功能性的,它也可以是文化的、藝術的、有溫度的。那座以“竹落茶山”為理念的建筑,用了我們的木地板,不僅辦過唐詩交響吟誦會,也承接展覽和公共活動。

暢森案例 | 安吉大劇院

暢森案例 | 安吉大劇院

體育,開始和美學、文化、科技深度結合。

政策給的不是“魚”,而是“漁”。看懂這一點,才能把紅利變成真正的競爭力。

03 行業的根基,始終在“人”的身邊

文件里有一句話特別打動人:“支持群眾身邊的‘小而美’場景”。

這不只是口號。從“十五分鐘健身圈”到“村超”“浙BA”的火爆,都說明一件事:體育的真正土壤,在民間。

我們過去總追逐高大上的國際賽事,卻忽略了社區里、街角邊那些真實的運動需求。而現在,政策明確鼓勵基層就業、社區服務、小型賽事運營——體育產業的毛細血管,正在被激活。

就像我們之前為銅川柳林小學捐贈操場,那個項目帶給我們的觸動很深——一個標準的籃球場、一塊安全的跑道,對城市孩子來說或許平常,但對鄉村孩子來說,卻可能是夢想的起點。

暢森體育向柳林小學捐贈的操場

暢森體育向柳林小學捐贈的操場

體育的本質,是讓人動起來、健康起來、快樂起來。

而我們作為行業中的一員,能做的不僅是建場館、鋪地板,更是參與到這場“民生運動”中——讓體育設施更貼近人,讓運動更接地氣,讓服務更溫暖。

這一輪政策密集出臺,本質上是在做一件事:把體育從“邊緣選項”推向“消費主流”。

它不再是可有可無的“娛樂”,而是拉動內需、促進就業、提升幸福感的重要抓手。

對我們從業者來說,這也是一個從“野蠻生長”到“規范發展”的轉折點。政策劃出了道,指明了路,接下來,就看我們能不能把場景做活、把產品做細、把服務做深。

暢森體育這些年,從運動木地板到全場景場館建設,從國際賽事到社區項目,我們始終相信一件事:

體育的終點,是生活。

當運動真正融入日常,當每個人都能在身邊找到運動的快樂——那才是體育產業真正的春天。

手機微信咨詢

手機微信咨詢